Kompass Kommunale Wärmeplanung

Bei der Wärmeplanung müssen immer zwei Fragen beantwortet werden:

- Wie viel Wärme wird aktuell vor Ort gebraucht?

Hierzu wird eine Bestandsanalyse, der sogenannte Ist-Zustand, erstellt. Darin werden der derzeitige Wärmebedarf oder -verbrauch einschließlich der hierfür eingesetzten Energieträger, die vorhandenen Wärmeerzeugungsanlagen und die für die Wärmeversorgung relevanten Energieinfrastrukturanlagen ermittelt. - Mit welcher Wärmequelle und Infrastruktur kann die Wärme in Zukunft bereitgestellt werden und wie hoch ist der zukünftige Wärmebedarf?

Danach folgt eine sogenannte Potenzialanalyse. Dabei wird u. a. geprüft, welche unterschiedlichen Quellen für Erneuerbare Energien und unvermeidbare Abwärme perspektivisch für die Wärmeversorgung verfügbar sind. Das kann z. B. die Abwärme aus lokalen Industrieanlagen sowie Erneuerbare Energie aus Abwasser, Solarthermie, Geothermie, Biomasse, grünem Wasserstoff oder anderen Quellen sein.

Die planungsverantwortlichen Stellen entwickeln auf Grundlage der Potenzialanalyse Zielszenarien, eine Einteilung des Gebiets in voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete und eine Umsetzungsstrategie.

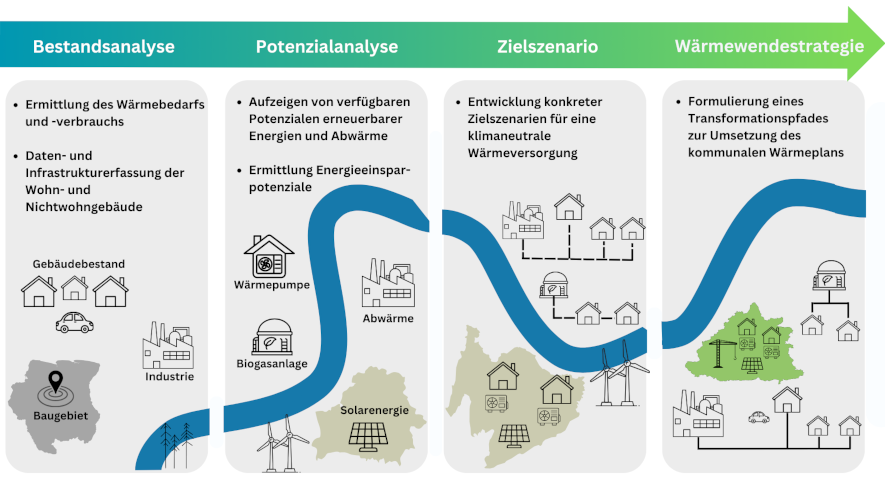

Phasen der kommunalen Wärmeplanung

Die kommunale Wärmeplanung umfasst vier Phasen. Sie sollen eine systematische Herangehensweise an die Planung und Umsetzung einer nachhaltigen Wärmeversorgung ermöglichen und sicherstellen, dass die Wärmeversorgung effizient, umweltfreundlich und zukunftsfähig gestaltet wird.

- Bei der Bestandsanalyse werden der aktuelle Wärmebedarf, der Verbrauch und die damit einhergehenden Treibhausgasemissionen erhoben. Diese Daten werden unter Berücksichtigung von Gebäudetypen, Baualtersklassen sowie Versorgungsstrukturen aus Gas- und Wärmenetzen, Heizzentralen und Speichern erfasst. Außerdem werden Beheizungsstrukturen von Gebäuden ermittelt.

- Im Rahmen der Potenzialanalyse werden die Möglichkeiten zur Einsparung von Energie sowie zur Nutzung von erneuerbaren Energien und Abwärme untersucht. Es wird geprüft, welche Potenziale für Solarenergie, Geothermie, Biomasse und andere erneuerbare Quellen lokal vorhanden sind.

- Das Zielszenario dient als Leitbild, das die Richtung für die weiteren Planungsphasen vorgibt. Es berücksichtigt auch die Integration erneuerbarer Energien und die Reduktion von CO2-Emissionen. Ziel ist es, eine nachhaltige und wirtschaftliche Wärmeversorgung zu gewährleisten, die den Bedürfnissen der Bevölkerung und den Anforderungen des Klimaschutzes gerecht wird.

- Die Wärmewendestrategie formuliert einen Fahrplan zur Umsetzung des kommunalen Wärmeplans. Die Entscheidung, welche Maßnahmen zum Erreichen der Klimaschutzziele umgesetzt werden, obliegt der jeweiligen Kommune und die Umsetzung kann durch die unterschiedlichsten Akteure erfolgen.

Ausblick

Bei der kommunalen Wärmeplanung handelt es sich um einen Prozess, der regelmäßig wiederholt werden muss. Im Zuge der Fortschreibung wird für das gesamte beplante Gebiet die Entwicklung der Wärmeversorgung bis zum Zieljahr aufgezeigt. Für die Fortschreibung eines Wärmeplans gelten dieselben Anforderungen wie für die erstmalige Erstellung.